Daftar Isi

Jika seseorang berkata, "Pernyataan ini salah," apakah pernyataan itu benar atau salah?

Paradoks Pembohong merupakan salah satu paradoks logis yang paling klasik dan telah menjadi objek kajian para filsuf dan logikawan selama berabad-abad. Intinya terletak pada sebuah pernyataan yang merujuk pada dirinya sendiri dan menyangkal kebenarannya. Contoh paling sederhana adalah pernyataan: "Pernyataan ini salah."

Jika kita mencoba untuk menentukan nilai kebenaran dari pernyataan ini, kita akan terjebak dalam sebuah dilema logis. Jika kita menganggap pernyataan tersebut benar, maka berdasarkan klaimnya sendiri, pernyataan tersebut harus salah. Sebaliknya, jika kita menganggap pernyataan tersebut salah, maka klaimnya bahwa ia salah menjadi benar, sehingga pernyataan tersebut sebenarnya benar. Dengan demikian, kita terjebak dalam sebuah lingkaran setan di mana setiap upaya untuk menetapkan nilai kebenaran pada pernyataan ini akan menghasilkan sebuah kontradiksi.

Paradoks Pembohong mengungkap keterbatasan logika formal dalam menangani pernyataan yang bersifat self-referential. Pernyataan yang merujuk pada dirinya sendiri seringkali menimbulkan paradoks karena menciptakan sebuah situasi di mana kebenaran dan kepalsuan saling bergantung secara melingkar. Paradoks ini telah memicu perdebatan sengit tentang sifat kebenaran, makna, dan batasan bahasa.

Paradoks Pembohong memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang, termasuk filsafat bahasa, teori himpunan, dan ilmu komputer. Paradoks ini telah mendorong para ahli untuk mengembangkan logika yang lebih kompleks dan sistem formal yang lebih kuat untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan self-reference. Meskipun demikian, Paradoks Pembohong tetap menjadi sebuah tantangan yang menarik dan relevan hingga saat ini.

Di sebuah desa, ada seorang tukang cukur yang hanya mencukur orang-orang yang tidak mencukur diri mereka sendiri. Apakah tukang cukur itu mencukur dirinya sendiri?

Paradoks Tukang Cukur merupakan salah satu paradoks logis yang paling terkenal dan telah menjadi bahan perdebatan selama berabad-abad. Paradoks ini disajikan dalam bentuk sebuah teka-teki yang sederhana namun mengundang pemikiran yang mendalam. Bayangkan sebuah desa di mana terdapat seorang tukang cukur yang memiliki aturan unik: ia hanya mencukur rambut orang-orang yang tidak mencukur rambut mereka sendiri. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah tukang cukur ini mencukur rambutnya sendiri?

Jika tukang cukur mencukur rambutnya sendiri, maka secara otomatis ia termasuk dalam kategori orang-orang yang ia cukur, yaitu mereka yang tidak mencukur rambut mereka sendiri. Namun, hal ini bertentangan dengan aturan awal yang menyatakan bahwa tukang cukur hanya mencukur mereka yang tidak mencukur diri sendiri. Sebaliknya, jika tukang cukur tidak mencukur rambutnya sendiri, maka ia masuk dalam kategori orang yang harus dicukur oleh tukang cukur. Namun, hal ini juga menimbulkan kontradiksi karena tukang cukur hanya mencukur orang lain.

Paradoks Tukang Cukur mengungkap keanehan dan keterbatasan logika formal. Paradoks ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem logika yang tampaknya sederhana, kita dapat menemukan pernyataan yang menghasilkan kontradiksi. Paradoks ini juga mengundang kita untuk lebih cermat dalam merumuskan definisi dan membuat generalisasi.

Paradoks Tukang Cukur telah menjadi inspirasi bagi banyak filsuf dan logikawan. Paradoks ini telah memicu diskusi tentang sifat paradoks, peran definisi dalam logika, dan keterbatasan bahasa dalam mengekspresikan konsep-konsep yang kompleks. Paradoks ini juga memiliki implikasi bagi bidang-bidang lain seperti filsafat bahasa, teori himpunan, dan ilmu komputer.

Setiap sistem aksioma yang cukup kuat untuk mendefinisikan aritmatika dasar akan mengandung pernyataan yang benar tetapi tidak dapat dibuktikan dalam sistem itu sendiri.

Teorema Ketidaklengkapan Gödel, yang dirumuskan oleh Kurt Gödel pada abad ke-20, merupakan salah satu pencapaian paling signifikan dalam sejarah logika matematika. Teorema ini mengungkapkan sebuah kebenaran mendasar tentang sifat sistem formal, yaitu sistem yang dibangun atas dasar sekumpulan aksioma dan aturan inferensi yang jelas.

Gödel menunjukkan bahwa setiap sistem formal yang cukup kuat untuk mendefinisikan aritmetika dasar—yaitu sistem yang mampu menyatakan dan membuktikan sifat-sifat bilangan asli—secara inheren akan mengandung pernyataan yang benar tetapi tidak dapat dibuktikan dalam sistem itu sendiri. Dengan kata lain, sistem tersebut tidak lengkap. Hal ini berarti bahwa selalu ada kebenaran matematika yang berada di luar jangkauan sistem formal tersebut, meskipun sistem itu konsisten.

Implikasi dari teorema ini sangat luas. Teorema Gödel menunjukkan bahwa tidak ada sistem formal tunggal yang dapat menangkap seluruh kebenaran matematika. Kebenaran matematika jauh lebih kaya dan kompleks daripada yang dapat diungkapkan oleh sistem formal manapun. Ini juga menyiratkan bahwa intuisi matematis dan penalaran informal tetap memainkan peran penting dalam penemuan kebenaran matematika, bahkan dalam era modern yang didominasi oleh pembuktian formal.

Teorema Gödel telah memiliki dampak yang mendalam pada filsafat matematika, ilmu komputer, dan bahkan filsafat secara umum. Teorema ini mengundang kita untuk merenungkan keterbatasan pengetahuan manusia dan menunjukkan bahwa kebenaran tidak selalu dapat dicapai melalui metode formal semata. Meskipun demikian, teorema Gödel tidak menyangkal nilai dari logika formal, tetapi justru menyoroti pentingnya untuk memahami batasan-batasannya.

Jika kamu kembali ke masa lalu dan membunuh kakekmu sebelum ayahmu lahir, bagaimana kamu bisa ada?

Paradoks Kakek merupakan salah satu paradoks paling terkenal dalam fiksi ilmiah dan filsafat yang berkaitan dengan konsep perjalanan waktu. Paradoks ini menggambarkan sebuah situasi hipotesis di mana seseorang melakukan perjalanan ke masa lalu dan mengubah peristiwa yang telah terjadi, khususnya dengan membunuh salah satu dari kakek-neneknya sebelum orang tua mereka dilahirkan.

Jika individu tersebut berhasil membunuh kakeknya, maka secara logis orang tua mereka tidak akan pernah lahir. Akibatnya, individu tersebut sendiri tidak akan pernah ada. Namun, jika individu tersebut tidak pernah ada, bagaimana mungkin ia dapat melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dan membunuh kakeknya? Paradoks ini menciptakan sebuah lingkaran logis yang tidak dapat dipecahkan, di mana sebab dan akibat saling bertentangan.

Paradoks Kakek menyoroti kesulitan mendasar dalam memahami konsep perjalanan waktu dan implikasinya terhadap kausalitas. Jika perjalanan waktu ke masa lalu memungkinkan perubahan signifikan terhadap peristiwa masa lalu, maka kita akan menghadapi sejumlah paradoks logis lainnya. Paradoks ini telah memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan, filsuf, dan penulis fiksi ilmiah.

Banyak teori fisika dan filsafat telah mencoba untuk mengatasi paradoks Kakek, seperti teori multi-semesta atau gagasan bahwa perjalanan waktu ke masa lalu mungkin tidak memungkinkan untuk mengubah peristiwa masa lalu. Namun, hingga saat ini belum ada konsensus yang pasti mengenai solusi untuk paradoks ini. Paradoks Kakek tetap menjadi sebuah tantangan yang menarik bagi pikiran manusia, memaksa kita untuk merenungkan sifat waktu, kausalitas, dan kemungkinan realitas alternatif.

Jika waktu benar-benar berhenti, apakah kita akan menyadarinya?

Konsep waktu berhenti sering muncul dalam fiksi ilmiah dan filsafat sebagai sebuah pemikiran eksperimental yang menarik. Namun, ketika kita mencoba untuk merenungkan implikasi logis dari sebuah keadaan di mana waktu benar-benar berhenti, kita akan segera terjebak dalam sebuah paradoks yang membingungkan.

Jika waktu berhenti, maka secara definisi semua proses, termasuk proses fisik dan mental, akan terhenti. Tidak akan ada perubahan, tidak ada gerakan, dan tidak ada pikiran. Dalam keadaan demikian, pertanyaan mendasar muncul: apakah kita akan menyadari bahwa waktu telah berhenti? Jika kita tidak menyadarinya, maka secara efektif waktu tidak benar-benar berhenti bagi kita. Namun, jika kita mampu menyadari bahwa waktu telah berhenti, maka itu berarti masih ada proses kognitif yang berlangsung dalam pikiran kita, yang menyiratkan bahwa waktu masih berjalan, setidaknya dalam skala yang sangat kecil.

Paradoks waktu berhenti menyoroti keterbatasan pemahaman kita tentang waktu dan kesadaran. Waktu bukanlah sekadar latar belakang pasif bagi peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi merupakan dimensi fundamental dari realitas yang kita alami. Namun, sifat yang tepat dari waktu, apakah ia mengalir secara kontinu atau kuantum, dan apakah ia memiliki awal dan akhir, masih menjadi misteri bagi para filsuf dan ilmuwan.

Paradoks ini juga mengundang kita untuk merenungkan hubungan antara waktu dan kesadaran. Apakah kesadaran membutuhkan waktu untuk berlangsung? Atau apakah kesadaran dapat eksis di luar waktu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membawa kita ke ranah metafisika yang mendalam, di mana batas antara filsafat dan ilmu pengetahuan menjadi kabur.

Jika untuk mencapai suatu titik, kita harus terlebih dahulu mencapai titik tengahnya, dan seterusnya, apakah kita akan pernah mencapai tujuan?

Paradoks Zeno merupakan serangkaian paradoks yang diajukan oleh filsuf Yunani kuno, Zeno dari Elea, bertujuan untuk menantang pemahaman intuitif kita tentang ruang, waktu, dan gerak. Paradoks-paradoks ini telah menjadi topik perdebatan sengit di kalangan filsuf dan matematikawan selama berabad-abad.

Salah satu paradoks Zeno yang paling terkenal adalah paradoks Achilles dan kura-kura. Dalam paradoks ini, Zeno berargumen bahwa pelari cepat seperti Achilles tidak akan pernah dapat menyusul kura-kura yang diberikan jarak awal. Alasannya, setiap kali Achilles mencapai titik di mana kura-kura sebelumnya berada, kura-kura telah bergerak sedikit ke depan. Proses ini akan berulang tanpa akhir, sehingga Achilles seolah-olah terperangkap dalam pengejaran yang tak berujung.

Paradoks Zeno ini tampaknya bertentangan dengan pengalaman sehari-hari kita. Kita tahu bahwa dalam kenyataan, Achilles tentu akan dapat menyusul kura-kura. Namun, argumen Zeno mengungkap kesulitan mendasar dalam memahami konsep gerak dan waktu. Zeno tampaknya menunjukkan bahwa gerak itu sebenarnya terdiri dari serangkaian keadaan diam yang tak terhingga, sehingga gerak menjadi mustahil.

Paradoks Zeno telah menginspirasi para filsuf dan matematikawan untuk mengembangkan teori-teori yang lebih canggih tentang ruang, waktu, dan gerak. Konsep limit dan kontinuitas dalam kalkulus, misalnya, merupakan upaya untuk mengatasi paradoks Zeno. Paradoks ini juga telah memicu perdebatan tentang sifat dasar realitas, apakah realitas itu kontinu atau diskrit. Sampai hari ini, paradoks Zeno tetap menjadi tantangan yang menarik bagi para pemikir untuk dikaji lebih lanjut.

Jika semua bagian dari sebuah kapal diganti satu per satu, apakah kapal yang dihasilkan masih kapal yang sama?

Paradoks Kapal Theseus merupakan salah satu teka-teki filsafat yang paling klasik dan terus relevan hingga kini. Paradoks ini berpusat pada pertanyaan mendasar tentang identitas suatu objek, khususnya dalam konteks perubahan terus-menerus. Legenda Yunani menceritakan tentang kapal pahlawan Theseus yang secara bertahap diperbaiki seiring berjalannya waktu, dengan bagian-bagian lamanya diganti dengan yang baru. Paradoks ini kemudian bertanya: jika semua bagian kapal tersebut diganti satu per satu, akankah kapal yang dihasilkan pada akhirnya masih dianggap sebagai kapal Theseus yang sama?

Pada pandangan pertama, jawabannya mungkin tampak jelas. Jika semua bagian kapal telah diganti, maka secara material, kapal tersebut telah menjadi objek yang sepenuhnya berbeda. Namun, jika kita mempertimbangkan proses penggantian bagian-bagian kapal secara bertahap, di mana setiap perubahan sangat kecil dan tidak mengubah identitas kapal secara signifikan pada setiap tahap, maka kita dapat berargumen bahwa kapal yang dihasilkan pada akhirnya tetaplah kapal Theseus.

Paradoks Kapal Theseus mengungkap kesulitan dalam menentukan kapan suatu objek dapat dikatakan sebagai objek yang sama dan kapan ia telah berubah menjadi objek yang berbeda. Paradoks ini menyoroti sifat kabur dari identitas suatu benda, terutama ketika benda tersebut mengalami perubahan secara bertahap dan kontinu. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah identitas suatu objek ditentukan oleh materi penyusunnya, atau lebih kepada kontinuitas sejarah dan hubungannya dengan objek-objek sebelumnya?

Paradoks Kapal Theseus memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang filsafat, termasuk filsafat identitas, metafisika, dan epistemologi. Paradoks ini juga relevan dengan diskusi kontemporer tentang identitas pribadi, misalnya dalam konteks transplantasi organ atau perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan. Paradoks ini mengajak kita untuk merenungkan makna identitas dan kontinuitas dalam dunia yang terus berubah.

Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa

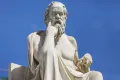

Pernyataan filsuf Yunani kuno, Socrates, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa," telah menjadi salah satu paradoks paling terkenal dalam sejarah filsafat. Pernyataan ini, yang sering disebut sebagai paradoks Sokrates, menyoroti kompleksitas hubungan antara pengetahuan dan ketidaktahuan.

Pada pandangan pertama, pernyataan Socrates tampak kontradiktif. Jika Socrates mengklaim bahwa satu-satunya hal yang ia ketahui adalah ketidaktahuannya, maka ia sebenarnya telah mengetahui sesuatu, yaitu ketidaktahuannya itu sendiri. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan mendasar: bagaimana seseorang dapat mengetahui bahwa ia tidak tahu sesuatu? Paradoks ini mengungkap kesulitan dalam mendefinisikan dan membatasi konsep pengetahuan.

Paradoks Sokrates memiliki implikasi yang luas dalam bidang epistemologi, cabang filsafat yang mempelajari pengetahuan. Paradoks ini mendorong kita untuk merenungkan sifat pengetahuan itu sendiri. Apakah pengetahuan hanya terbatas pada fakta-fakta konkret yang dapat diverifikasi, atau apakah pengetahuan juga mencakup kesadaran akan keterbatasan pemahaman kita?

Paradoks Sokrates juga menginspirasi tradisi skeptisisme dalam filsafat. Skeptisisme meragukan kemungkinan mencapai pengetahuan yang pasti dan objektif. Paradoks ini menunjukkan bahwa bahkan individu yang paling bijaksana sekalipun mengakui adanya keterbatasan dalam pengetahuan manusia. Meskipun demikian, paradoks Sokrates tidak lantas membuat kita menyerah dalam pencarian pengetahuan. Sebaliknya, paradoks ini mendorong kita untuk terus mempertanyakan asumsi-asumsi kita dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia.

Jika semua tindakan kita sudah ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali kita, apakah kita memiliki kebebasan memilih?

Paradoks kehendak bebas merupakan salah satu pertanyaan paling mendasar dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, yang telah membingungkan para pemikir selama berabad-abad. Paradoks ini muncul dari pertentangan antara dua pandangan yang tampaknya saling bertentangan: determinisme dan kehendak bebas.

Determinisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta, termasuk tindakan manusia, ditentukan secara kausal oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya. Dengan kata lain, setiap kejadian adalah konsekuensi logis dari kondisi awal tertentu dan hukum-hukum alam yang berlaku. Jika determinisme benar, maka pilihan yang kita buat sebenarnya telah ditentukan sebelumnya oleh faktor-faktor di luar kendali kita, seperti gen, lingkungan, dan peristiwa-peristiwa masa lalu.

Di sisi lain, intuisi kita seringkali menyarankan bahwa kita memiliki kebebasan untuk membuat pilihan. Kita merasa bahwa kita dapat memilih antara berbagai alternatif tindakan, dan bahwa pilihan kita memiliki dampak terhadap hasil akhir. Konsep kehendak bebas ini tampaknya bertentangan dengan determinisme, yang menyiratkan bahwa semua tindakan kita telah ditentukan sebelumnya.

Pertanyaan mendasar yang muncul dari paradoks ini adalah: apakah kita benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih tindakan kita, atau apakah semua tindakan kita telah ditentukan sebelumnya oleh sebab-akibat? Paradoks kehendak bebas telah memicu perdebatan sengit di berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, psikologi, dan ilmu saraf. Beberapa filsuf dan ilmuwan berpendapat bahwa kedua konsep ini tidak dapat didamaikan, sementara yang lainnya berusaha untuk mencari solusi kompromi atau interpretasi alternatif yang dapat mengakomodasi baik determinisme maupun kehendak bebas.

Sebuah kucing dalam kotak tertutup bersama dengan zat radioaktif dan racun. Sebelum kotak dibuka, kucing dianggap hidup dan mati secara bersamaan. Bagaimana bisa ada dua keadaan yang berlawanan pada waktu yang sama?

Paradoks kucing Schrödinger, sebuah eksperimen pikiran yang diajukan oleh Erwin Schrödinger, merupakan salah satu paradoks paling terkenal dalam mekanika kuantum. Eksperimen ini bertujuan untuk mengilustrasikan secara paradoksal implikasi dari prinsip superposisi kuantum dalam dunia makroskopis. Bayangkanlah seekor kucing yang ditempatkan dalam sebuah kotak tertutup bersama dengan sebuah atom radioaktif. Jika atom tersebut meluruh dalam periode waktu tertentu, sebuah alat akan memicu pecahnya botol berisi racun, yang akan mengakibatkan kematian kucing.

Menurut prinsip superposisi kuantum, sebelum kotak dibuka untuk mengamati kondisi kucing, sistem yang terdiri dari kucing, atom radioaktif, dan alat pengukur berada dalam superposisi keadaan. Artinya, sistem ini secara simultan berada dalam keadaan di mana atom telah meluruh dan kucing mati, serta keadaan di mana atom belum meluruh dan kucing masih hidup. Keadaan superposisi ini terus berlanjut hingga ada pengukuran dilakukan, yaitu ketika kotak dibuka. Pada saat pengukuran, fungsi gelombang yang menggambarkan semua kemungkinan keadaan akan "runtuh" ke dalam satu keadaan yang teramati, baik itu kucing hidup maupun mati.

Paradoks kucing Schrödinger menyoroti keanehan mendasar dari mekanika kuantum, di mana objek dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus hingga dilakukan pengukuran. Paradoks ini telah memicu perdebatan sengit di kalangan fisikawan dan filsuf selama bertahun-tahun. Berbagai interpretasi telah diajukan untuk menjelaskan paradoks ini, seperti interpretasi banyak dunia, interpretasi Copenhagen, dan interpretasi objektif kolaps. Namun, hingga saat ini belum ada konsensus yang dicapai mengenai interpretasi mana yang paling tepat.

Paradoks kucing Schrödinger terus menjadi topik yang menarik dalam penelitian fisika kuantum. Paradoks ini tidak hanya menguji batas-batas pemahaman kita tentang alam semesta, tetapi juga memaksa kita untuk merevaluasi konsep-konsep fundamental seperti realitas, pengukuran, dan objektivitas. Melalui studi mendalam terhadap paradoks ini, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sifat mendasar dari dunia kuantum.

Informasi yang masuk ke dalam lubang hitam tampaknya hilang selamanya, melanggar hukum kekekalan informasi.

Paradoks informasi lubang hitam merupakan salah satu teka-teki paling mendasar dalam fisika modern, yang muncul dari persimpangan antara dua pilar utama fisika teoritis, yaitu relativitas umum dan mekanika kuantum. Teori relativitas umum, yang menjelaskan gravitasi dan struktur skala besar alam semesta, menggambarkan lubang hitam sebagai objek kosmik yang begitu masif sehingga tidak ada yang dapat melepaskan diri dari tarikan gravitasinya, termasuk cahaya. Akibatnya, segala sesuatu yang jatuh ke dalam lubang hitam, termasuk informasi, dianggap hilang selamanya.

Namun, pandangan ini bertentangan dengan salah satu prinsip fundamental dalam mekanika kuantum, yaitu kekekalan informasi. Mekanika kuantum menyatakan bahwa informasi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, melainkan hanya berubah bentuk. Dengan demikian, jika informasi yang jatuh ke dalam lubang hitam benar-benar hilang, maka hal ini akan melanggar hukum kekekalan informasi dalam mekanika kuantum.

Untuk mengatasi paradoks ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh para fisikawan teoretis. Salah satu usulan yang paling terkenal adalah konsep radiasi Hawking, yang dikemukakan oleh Stephen Hawking. Radiasi Hawking mengisyaratkan bahwa lubang hitam perlahan-lahan kehilangan massa dan energi dalam bentuk radiasi, dan pada akhirnya akan menguap. Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul: apakah informasi yang terjebak di dalam lubang hitam dapat "bocor" keluar bersama radiasi Hawking, atau apakah informasi tersebut benar-benar hilang selamanya?

Paradoks informasi lubang hitam telah memicu perdebatan sengit di kalangan fisikawan dan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya untuk menyatukan relativitas umum dan mekanika kuantum menjadi sebuah teori yang lebih lengkap. Pemecahan paradoks ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat lubang hitam, tetapi juga akan membuka jalan bagi pengembangan teori gravitasi kuantum yang telah lama dicari oleh para fisikawan.

Dalam teori relativitas khusus, jika salah satu dari dua saudara kembar melakukan perjalanan mendekati kecepatan cahaya dan kemudian kembali, dia akan lebih muda dari saudara kembar yang tetap di Bumi.

Paradoks kembar merupakan salah satu teka-teki paling terkenal dalam fisika modern, khususnya dalam konteks teori relativitas khusus. Paradoks ini menyajikan sebuah skenario fiktif namun kaya akan implikasi filosofis dan matematis. Bayangkanlah sepasang kembar identik, sebut saja A dan B. A melakukan perjalanan luar angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, sementara B tetap tinggal di Bumi.

Menurut postulat teori relativitas khusus, waktu berjalan lebih lambat bagi objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi dibandingkan dengan objek yang diam. Oleh karena itu, ketika A kembali ke Bumi setelah perjalanannya, secara teori ia akan menemukan bahwa dirinya lebih muda daripada saudara kembarnya, B. Fenomena ini dikenal sebagai dilatasi waktu.

Namun, paradoks muncul ketika kita mencoba melihat situasi ini dari perspektif B. Dari sudut pandang B, A-lah yang bergerak dengan kecepatan tinggi, sementara dirinya sendiri yang diam. Dengan demikian, seharusnya B yang akan melihat waktu A berjalan lebih lambat. Pertanyaan mendasar pun muncul: siapakah yang sebenarnya lebih muda, A atau B?

Solusi dari paradoks kembar terletak pada pemahaman yang mendalam tentang sifat asimetri dari kedua kerangka acuan. Meskipun prinsip relativitas menyatakan bahwa semua hukum fisika berlaku sama dalam semua kerangka acuan inersia, namun tidak semua kerangka acuan adalah setara dalam konteks paradoks kembar. Perbedaan utama terletak pada akselerasi yang dialami oleh A saat memulai dan mengakhiri perjalanannya. Akselerasi ini menyebabkan kerangka acuan A menjadi non-inersial, sehingga tidak dapat diterapkan prinsip relativitas secara langsung. Dengan demikian, paradoks kembar dapat dipecahkan dengan analisis yang cermat terhadap efek akselerasi pada waktu dan ruang.

Jika kita mengambil satu butir pasir, itu bukan tumpukan pasir. Jika kita terus menambahkan satu butir pasir, kapan kumpulan pasir itu menjadi tumpukan?

Paradoks tumpukan atau sorites paradox merupakan sebuah teka-teki filsafat yang telah lama membingungkan para pemikir. Paradoks ini berpusat pada pertanyaan fundamental tentang bagaimana kita mengklasifikasikan suatu entitas berdasarkan kuantitasnya. Lebih spesifik, paradoks ini mempertanyakan kapan sekumpulan benda yang terus bertambah jumlahnya dapat dianggap sebagai sebuah "tumpukan".

Bayangkan kita memiliki satu butir pasir. Jelas sekali, satu butir pasir tidak dapat disebut sebagai tumpukan. Jika kita menambahkan satu butir lagi, situasinya tetap sama. Kita dapat terus mengulangi proses penambahan ini, dan setiap kali kita menambahkan satu butir pasir, kita masih belum dapat mengatakan bahwa kita memiliki sebuah tumpukan. Namun, jika kita terus menambahkan butir pasir tanpa henti, pada suatu titik, kumpulan pasir tersebut akan menjadi begitu banyak sehingga kita tidak ragu lagi untuk menyebutnya sebagai tumpukan. Pertanyaannya adalah, di mana tepatnya batas antara "bukan tumpukan" dan "tumpukan"?

Paradoks tumpukan mengungkap kesulitan dalam menentukan titik di mana suatu perubahan kuantitatif memicu perubahan kualitatif. Fenomena ini seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam menentukan kapan seseorang dapat dianggap tua, kaya, atau tinggi. Paradoks ini juga memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang, termasuk logika, matematika, dan filsafat bahasa.

Paradoks tumpukan telah memicu perdebatan sengit di kalangan para filsuf selama berabad-abad. Beberapa filsuf berpendapat bahwa paradoks ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam bahasa kita, sementara yang lain berpendapat bahwa paradoks ini mengungkap keterbatasan logika klasik dalam menangani konsep-konsep yang bersifat gradual atau kabur. Hingga kini, belum ada konsensus yang dicapai mengenai solusi yang paling tepat untuk mengatasi paradoks tumpukan.

Dalam permainan kuis, setelah diberikan pilihan awal, apakah lebih baik mempertahankan pilihan pertama atau berganti pilihan?

Paradoks Monty Hall merupakan sebuah teka-teki probabilitas yang telah membingungkan banyak orang selama bertahun-tahun. Paradoks ini berasal dari sebuah permainan kuis di mana seorang peserta diminta untuk memilih salah satu dari tiga pintu. Di balik salah satu pintu terdapat hadiah, sementara dua pintu lainnya kosong. Setelah peserta membuat pilihan awal, pembawa acara, yang mengetahui di mana hadiah berada, akan membuka salah satu pintu kosong yang belum dipilih. Kemudian, peserta diberikan pilihan untuk tetap dengan pilihan awalnya atau berganti pintu.

Intuisinya, banyak orang beranggapan bahwa setelah satu pintu dibuka, peluang untuk memenangkan hadiah menjadi sama besar untuk kedua pintu yang tersisa, yaitu 50%. Namun, hasil yang berlawanan dengan intuisi inilah yang menjadikan masalah ini sebagai sebuah paradoks. Sebenarnya, peluang untuk memenangkan hadiah akan jauh lebih besar jika peserta memutuskan untuk berganti pintu.

Alasan di balik fenomena ini terletak pada informasi yang diberikan oleh pembawa acara saat membuka salah satu pintu kosong. Dengan mengetahui di mana hadiah berada, pembawa acara secara tidak langsung memberikan informasi tambahan kepada peserta tentang peluang keberhasilan pada setiap pintu. Jika peserta awalnya memilih pintu yang salah, maka dengan berganti pintu, ia akan pasti memenangkan hadiah. Sebaliknya, jika peserta awalnya memilih pintu yang benar, maka dengan berganti pintu, ia akan kalah.

Paradoks Monty Hall telah menjadi subjek penelitian yang ekstensif dalam bidang probabilitas dan statistik. Paradoks ini tidak hanya menguji pemahaman kita tentang konsep probabilitas dasar, tetapi juga menyoroti bagaimana intuisi kita seringkali dapat menyesatkan ketika dihadapkan pada situasi yang melibatkan ketidakpastian. Melalui analisis matematis yang cermat, kita dapat memahami mengapa strategi berganti pintu merupakan pilihan yang lebih baik dalam permainan ini, meskipun bertentangan dengan intuisi awal kita.

Jika ada banyak peradaban alien di alam semesta, mengapa kita belum menemukan bukti keberadaan mereka?

Paradoks Fermi merupakan salah satu misteri paling mendasar dalam bidang astrobiologi. Paradoks ini berangkat dari premis sederhana namun mengundang pemikiran mendalam: jika alam semesta begitu luas dan tua, serta mengandung miliaran galaksi, mengapa kita belum menemukan tanda-tanda kehidupan cerdas di luar Bumi?

Berdasarkan perhitungan probabilistik yang dikenal sebagai Persamaan Drake, peluang adanya peradaban cerdas di galaksi Bima Sakti saja sangatlah tinggi. Namun, meskipun teknologi kita telah berkembang pesat dan upaya pencarian kehidupan ekstraterrestrial telah dilakukan secara intensif selama beberapa dekade, kita masih belum berhasil menemukan bukti yang meyakinkan akan keberadaan mereka. Ketidaksesuaian antara prediksi teoritis dan kenyataan empiris inilah yang kemudian dikenal sebagai Paradoks Fermi.

Paradoks Fermi telah memunculkan berbagai hipotesis untuk menjelaskan keheningan alam semesta. Beberapa hipotesis mengusulkan bahwa kehidupan cerdas mungkin jarang terjadi atau bahkan tidak ada di luar Bumi. Hipotesis lainnya berpendapat bahwa peradaban cerdas mungkin telah muncul dan punah sebelum kita sempat menemukan mereka. Ada pula yang berpendapat bahwa peradaban cerdas memilih untuk tidak menjalin kontak dengan peradaban lain.

Paradoks Fermi terus menjadi topik yang menarik bagi para ilmuwan, filsuf, dan masyarakat umum. Pemecahan paradoks ini tidak hanya akan memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar tentang keberadaan kita di alam semesta, tetapi juga akan mengubah cara kita memandang diri kita sendiri dan tempat kita di alam semesta.

Jika sesuatu benar-benar absurd, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa itu benar-benar absurd?

Paradoks absurditas merupakan salah satu teka-teki filsafat yang paling membingungkan. Paradoks ini muncul dari upaya kita untuk memahami dan menjelaskan konsep absurditas itu sendiri. Jika kita mengatakan bahwa sesuatu itu absurd, kita sebenarnya sedang mencoba memberikan definisi atau penjelasan terhadap sesuatu yang secara definisi tidak dapat dijelaskan secara rasional.

Konsep absurditas seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal, tidak logis, atau bertentangan dengan intuisi kita. Namun, ketika kita mencoba untuk merumuskan definisi yang tepat tentang absurditas, kita justru terjebak dalam sebuah paradoks. Jika kita mengatakan bahwa sesuatu itu absurd, berarti kita telah memberikan sebuah pernyataan yang bersifat rasional tentang sesuatu yang irasional. Hal ini menciptakan sebuah kontradiksi logis yang sulit untuk diselesaikan.

Paradoks absurditas menyoroti keterbatasan bahasa dan pikiran manusia dalam memahami konsep-konsep yang melampaui batas logika dan rasionalitas. Konsep ini telah menjadi bahan perenungan bagi para filsuf dan penulis selama berabad-abad. Mereka berusaha untuk menggali makna di balik absurditas, namun seringkali hanya menemukan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Jika Tuhan maha tahu, maka Dia sudah tahu semua yang akan kita lakukan. Jika demikian, apakah kita masih memiliki kebebasan memilih?

Paradoks agama merupakan salah satu pertanyaan fundamental yang telah lama memikat perhatian para pemikir dan teolog. Paradoks ini muncul dari persimpangan antara dua konsep yang tampaknya saling bertentangan, yaitu kemahatauan Tuhan dan kebebasan memilih manusia. Jika kita berasumsi bahwa Tuhan memiliki pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu, termasuk masa depan, maka muncul pertanyaan: apakah manusia masih memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya?

Jika Tuhan telah mengetahui sejak awal segala pilihan yang akan kita ambil, termasuk keputusan untuk percaya atau tidak percaya kepada-Nya, maka tindakan kita seolah-olah telah ditentukan sebelumnya. Hal ini tampaknya bertentangan dengan konsep kebebasan manusia yang mendasari banyak sistem etika dan filsafat. Jika tindakan kita telah ditentukan, maka kita tidak dapat bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita.

Paradoks ini telah memicu perdebatan sengit di kalangan teolog, filsuf, dan ilmuwan. Beberapa berusaha untuk menyelesaikan paradoks ini dengan mengusulkan berbagai interpretasi tentang sifat kemahatauan Tuhan dan kebebasan manusia. Ada yang berpendapat bahwa kemahatauan Tuhan tidak menghilangkan kebebasan manusia, melainkan hanya memberikan perspektif yang berbeda tentang waktu dan sebab akibat. Namun, hingga saat ini, belum ada konsensus yang dicapai mengenai pemecahan paradoks ini.

Paradoks agama merupakan sebuah misteri yang mungkin tidak akan pernah terpecahkan secara sepenuhnya. Namun, merenungkan paradoks ini dapat membantu kita untuk memahami lebih dalam tentang hubungan antara iman, rasionalitas, dan pengalaman manusia. Paradoks ini juga mendorong kita untuk terus mencari jawaban-jawaban baru dan perspektif yang lebih luas tentang alam semesta dan keberadaan kita di dalamnya.

Jika kita harus selalu melakukan hal yang benar, apa yang harus kita lakukan jika dua tindakan yang benar saling bertentangan?

Paradoks moral merupakan sebuah fenomena menarik yang seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari. Paradoks ini menghadirkan situasi di mana kita dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang sama-sama bermoral, namun tidak dapat dilakukan secara simultan. Hal ini menimbulkan dilema etis yang kompleks dan mengundang kita untuk merenungkan dasar-dasar moralitas.

Sebagai contoh, bayangkan kita berada dalam situasi darurat di mana kita harus memilih antara menyelamatkan seorang teman yang sedang dalam bahaya atau menyelamatkan sekumpulan orang asing yang juga terancam. Kedua pilihan tersebut secara moral dapat dibenarkan, namun kita hanya dapat memilih salah satu. Dilema seperti inilah yang menjadi inti dari paradoks moral.

Paradoks moral menyoroti kompleksitas dalam pengambilan keputusan etis. Ketika nilai-nilai moral yang kita anut saling bertentangan, kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang tidak memiliki jawaban yang mudah. Paradoks ini telah menjadi topik diskusi yang menarik dalam berbagai disiplin ilmu, terutama filsafat dan etika. Para filsuf telah berabad-abad berusaha untuk merumuskan teori-teori moral yang dapat memberikan panduan dalam menghadapi dilema-dilema semacam ini, namun hingga kini belum ada satu pun teori yang dapat memberikan jawaban yang pasti dan berlaku universal.

Jika kehidupan tidak memiliki makna yang inheren, mengapa kita berusaha untuk menemukan makna dalam hidup?

Konsep paradoks kehidupan telah lama menjadi pusat perhatian dalam berbagai disiplin ilmu, terutama filsafat dan psikologi. Paradoks ini mengundang kita untuk merenungkan pertanyaan mendasar tentang eksistensi manusia: jika kehidupan tidak memiliki makna yang sudah ditentukan sebelumnya, mengapa kita begitu berhasrat untuk mencari dan menciptakan makna dalam hidup kita?

Di satu sisi, jika kita berasumsi bahwa kehidupan tidak memiliki makna intrinsik, maka segala upaya kita untuk menemukan tujuan dan arti hidup akan terasa sia-sia. Semua perjuangan, cita-cita, dan harapan yang kita bangun seolah-olah hanyalah sebuah konstruksi semata, tanpa dasar yang kokoh. Di sisi lain, jika kita tidak berusaha untuk memberikan makna pada kehidupan kita, maka eksistensi kita akan terasa hampa dan tanpa tujuan. Kita akan hidup dalam keadaan nihilisme, di mana segala sesuatu tampak tidak berarti dan tidak berharga.

Paradoks ini menyoroti dilema mendasar yang dihadapi oleh setiap individu. Kita sebagai manusia memiliki dorongan alami untuk mencari makna dalam hidup, namun pada saat yang sama, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa mungkin tidak ada jawaban yang pasti mengenai makna kehidupan itu sendiri.

Dalam sejarah filsafat, banyak filsuf yang telah mencoba untuk mengatasi paradoks ini. Beberapa berpendapat bahwa makna hidup harus diciptakan oleh individu itu sendiri, sementara yang lainnya berpendapat bahwa makna hidup dapat ditemukan dalam hubungan dengan orang lain, alam, atau tujuan yang lebih tinggi. Namun, hingga saat ini, belum ada satu pun jawaban yang dapat diterima secara universal.

Paradoks kehidupan adalah sebuah misteri yang terus menarik perhatian manusia. Meskipun kita mungkin tidak pernah menemukan jawaban yang pasti, merenungkan paradoks ini dapat membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dengan mengakui bahwa makna hidup adalah sebuah konstruksi yang bersifat pribadi dan subjektif, kita dapat lebih menghargai kebebasan kita untuk memilih jalan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita.

Semakin banyak kita tahu, semakin banyak pula yang kita sadari bahwa kita tidak tahu.

Konsep paradoks ketidakpastian telah lama menjadi topik menarik dalam dunia filsafat dan epistemologi. Paradoks ini menyoroti sebuah fenomena menarik dalam proses pencarian pengetahuan: semakin dalam kita menggali, semakin luas pula cakrawala ketidaktahuan yang kita temui.

Seiring bertambahnya pengetahuan, kita tidak hanya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada, namun juga menemukan pertanyaan-pertanyaan baru yang semakin kompleks. Semakin luas cakupan pengetahuan kita, semakin kita menyadari betapa banyak aspek dunia yang masih belum terungkap dan penuh misteri. Hal ini menciptakan sebuah paradoks di mana semakin banyak informasi yang kita miliki, semakin besar pula kesadaran kita akan keterbatasan pengetahuan manusia.

Paradoks ketidakpastian ini dapat dijelaskan melalui analogi sebuah bola. Semakin kita membesar-besarkan bola tersebut, semakin besar pula permukaan bola yang kita lihat. Namun, semakin besar permukaan bola yang terlihat, semakin besar pula bagian bola yang tidak terlihat. Begitu pula dengan pengetahuan, semakin banyak yang kita ketahui, semakin luas pula cakrawala ketidaktahuan yang kita hadapi.